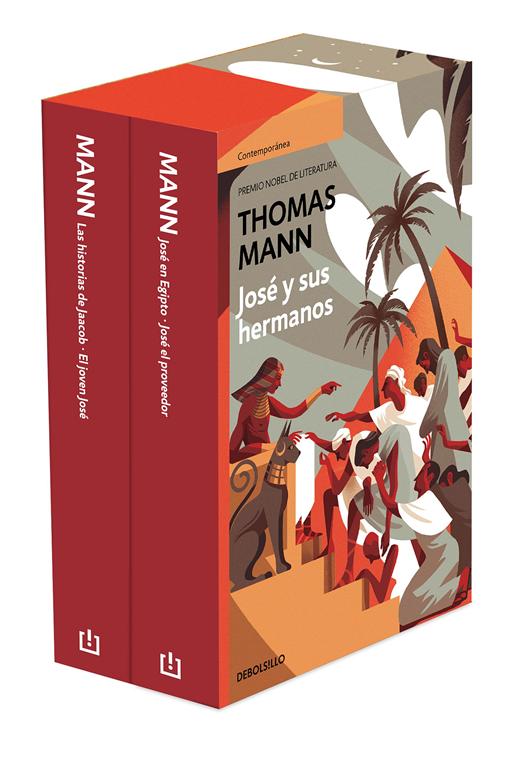

Mann se interesa por la historia de José en 1924 cuando le requieren una introducción a una carpeta de dibujos sobre esta leyenda. Se documenta acerca del asunto y arranca Las historias de Jaacob en diciembre de 1926, intuyendo, desde el principio, que va a ser una larga narración. En junio de 1932 ha acabado los dos primeros títulos que se publicarán en el 33 y el 34. El 11 de febrero de 1933 emprende viaje a Amsterdam, Bruselas y París para dar una serie de conferencias sobre Wagner. Ya no volverá a Alemania: comienza su inesperado y largo exilio. José el egipcio, el tercer relato, se ve interrumpido y no es hasta agosto del 36 que le pone punto final. Suiza, Francia y, finalmente, Estados Unidos serán sus destinos en este destierro. Como José con su periplo desde Canaán a Egipto, él también se aleja de su tierra natal. Le siguen Carlota en Weimar y Las cabezas trocadas y es en el verano de 1940 -ya viviendo en el imperio estadounidense- que reemprende el último libro de la tetralogía, José el Proveedor, para teminarlo en1943, ya establecido desde el 41 en California.

Para contar esta historia, hay que retroceder, ¿hasta dónde? Hondo es el pozo del pasado. Así arranca el preludio de los cuatro libros, intitulado Descenso a los infiernos. Todo Mann está en esta novela río, claro que son cuatro libros y prácticamente dos mil páginas. El tiempo y la muerte. Morir es desde luego perder el tiempo, irse de él, pero a cambio significa ganar la eternidad y la omnipresencia, en fin, la vida verdadera. Mann, demiurgo de esta magnísima obra, ya sabía que tenía la eternidad ganada con La montaña mágica o Los Buddenbrook, pero aquí aun apuesta más fuerte, alejándose de la contemporaneidad, más segura y más próxima a su forma de vestir la realidad -de la que beben sus líneas- tanto en lo referente a las emociones, como a los caracteres -sin embargo, seguirá usándolos-. Una arquitectura profusa y precisa, una empresa babilónica donde lo bíblico se entrevera con religiones y mitos arcaicos o griegos, dioses obscenos, pero dioses a fin de cuentas, creados por los hombres, como Abraham creó a Dios para que Dios pudiera tener un pueblo. Un José errante, como el propio Mann, arrancado de su hogar un poco por su propia fatuidad, otro poco por la arbitrareidad de Jacob y un poco más por maldad -y hartura- de sus hermanos. Familias holgadas, si no burguesas, bien aposentadas, que viven, gracias al tono del autor, una existencia próxima a nuestro entender, la cual trascienden o no en función de su fe o de la convicción de tener una misión -misión de un pueblo errante con una tierra prometida que tanta sangre está derramando (esto no está en la obra de Mann). Personajes de carne y hueso que sienten un destino al que se entregan, como José, o al que se resisten, como Ruben que no quiere ser Esaú, Esaú que no quiere ser Cam, Cam condenado a ser Caín, Caín, el legendario primer homicida. Un eterno retorno, un círculo necesario que se cierra para continuar siempre. Personajes inventados, como los dos enanos -por supuesto dos enanos confrontados- que bien podrían proceder tanto de la Biblia, de uno mito o de aquí y ahora. El bien necesita del mal, como Dios necesita de Lucifer o de Abraham -depende del momento- para poder ser, la vida es un devenir que se repite, el tiempo no existe o siempre es el mismo, el espacio lo es todo y nosotros somos los creadores del tiempo… Es abundante y cautivador el jugo que le saca Thomas Mann a esta historia y sus preliminares que llegan desde antes del Edén con la voz firme de un narrador omnisciente que de vez en cuando se gira hacia el lector y se justifica. El Génesis como mito o como creación humana convertida, por momentos, en una novela de aventuras, impía y racional, filosófica, espiritual, paródica, sensual, crédula y tolerante o descreída y rotunda, atravesada por una profunda ironía, un ilustrado cinismo, pero también, una inquieta trascendencia. El caudal de conocimientos que atesoró Mann se entreteje y comunica, abordando cualquier situación desde cualquier punto de vista, sexual, moral, político…, trasladando sus propios demonios ya sea a José, a Putifar, a su incomprendida -por la historia, la leyenda- esposa, a Jacob, a Osiris, a Tammuz, a Dios… …Él era el espacio del universo, pero el universo no era Su espacio (de manera muy similar a como el narrador es el espacio de la historia que narra, pero la historia no es suya…).

Lo mejor: leerla. Sin duda, releerla. Despacio, lentamente, disfrutando, porque es un verdadero placer. Un festín literario. Y filosófico. Y mitológico…